事件背景:一场持续四年的行政争议

(延安,2024年8月15日)近日,延川县一位名为闫新旺的货车车主,因一辆晋MM8376重型自卸货车在2020年7月1日被子长市某部门查扣。至今已逾四年仍未返还,引发了社会关注。这场漫长的行政争议,不仅让他的生计陷入停滞,也让人们开始关注行政执法中的程序边界与民生温度。

一次运输中的意外:扣押为何成了“持久战”?

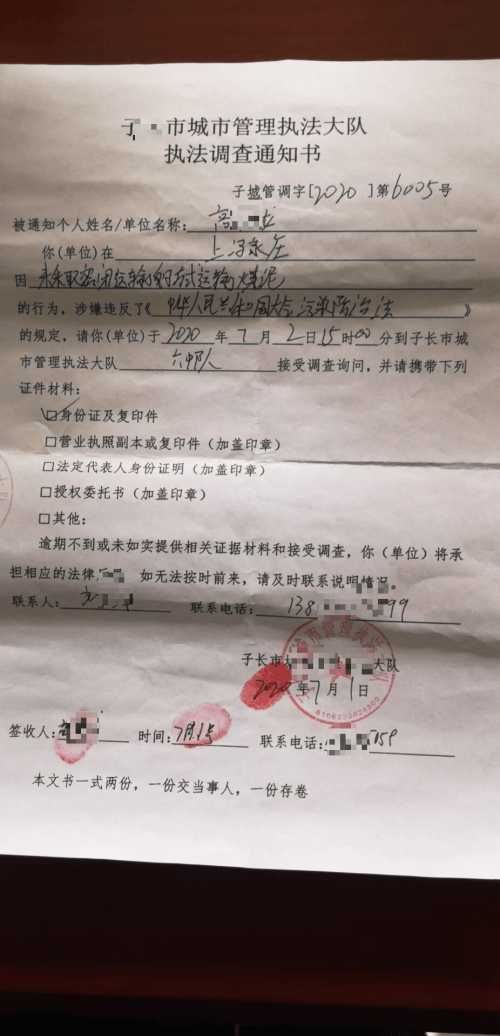

这起事件的开端,源于2020年7月1日晚间。闫新旺雇佣的驾驶员高某某,驾驶一辆牌号为晋MM8376的重型自卸货车,在子长市上冯家庄乡村路运输煤泥。由于车辆未按规定苫盖,被当地某部门依法查扣。

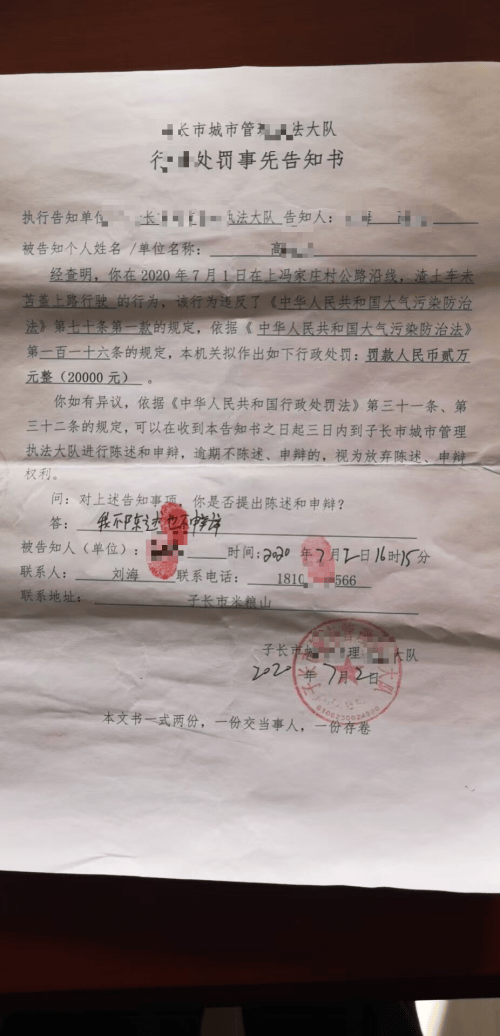

根据闫新旺提供的材料来看,此次执法过程从一开始,在程序方面似乎存在一些不够完善的地方:比如执法人员扣车时,没有出示有效证件,也未向当事人告知相关权利,同时未能听取当事人的解释,现场记录也未制作。尽管执法部门在次日向闫新旺送达了《行政处罚事先告知书》,拟罚款2万元,但最终处罚决定迟迟未正式下达。在无最终处罚决定的前提下,车辆被无限期扣押。

“我当时就想,先把煤泥卸了,车就不用一直压着,对轮胎、钢槽都有好处。” 闫新旺在材料中写道。然而,这个合情合理的请求却遭到了拒绝。他多次沟通,甚至提出可以先卸货,但执法部门执意不放行。这一举动,为车辆的长期损害埋下了伏笔,也让闫新旺的困惑与无助感与日俱增。

车主的困惑:这些执法环节是否合规?

四年间,闫新旺反复梳理事情的来龙去脉,心里的疑问越来越清晰:

关于执法程序的规范性:闫新旺提到,扣车时执法人员没有按规定出示有效证件,也未向他告知相关权利,既没有听取他的解释,现场记录也未制作。这些情况,或许与法定程序的要求存在一些差距。

2. 扣车理由的合法性存疑: 关于处罚他查过相关法律,比如驾驶员未随身携带证件的情况,法律规定应处以警告或20元至200元罚款后放行;可能车辆存在改装情况,也只需恢复原状或处以500元以下罚款,执法部门在未作出正式处罚决定的情况下,拒绝闫新旺提出的卸货及恢复原状方案,并持续扣押车辆,其行为的合法性备受质疑。

3. 关于扣押货物行为: 根据相关法律法规,执法部门在扣押车辆时,不得同时扣留车上的货物。然而,这辆货车被扣留时,车上装载的43吨煤泥也一并被扣留,这一做法似乎与规定存在出入。

4. 扣押时限明显超出了法定期限: 法律明确规定,行政机关对车辆的暂扣期限最长不超过60天(30天+可延期30天)。然而,该车自2020年7月1日被扣至今,已逾四年未返还,严重超出了法定期限。执法部门曾告知“闫新旺15天内未接受处理”,但闫新旺表示,他在扣车次日便前往处理,却未能顺利进行。他认为,即便存在逾期不处理的情况,执法部门也应当在7日内依法作出处罚决定,而不是无限期地扣押车辆。

四年等待:经济损失与未来展望

在这场漫长的等待中,闫新旺的经济压力越来越大。无法运营的货车,使得他不得不承担起沉重的贷款利息、人员工资、保险费等营运损失。此外,车辆因长期停放造成的损坏,以及期间产生的停车费,都像重担一样压在他身上。这几年,他也曾多次到各个相关部门反映情况、表达诉求,只是这些反馈始终没有得到明确回应,这让他难免有些困惑。

为此,闫新旺向有关部门提出了三项核心诉求

- 希望依法确认扣押行为的合法性,这是他维护自身权益的基本前提;

- 恳请按照车辆被扣押时具备正常经营条件的状态返还,以弥补因长期扣押对车辆造成的损耗;

- 关于营运及其他损失的补偿,他申请对营运损失进行专业鉴定,并希望执法部门能承担车辆损失、营运损失及停车费用。

这起事件引发了公众对于行政执法公正性与合法性的深思。行政执法作为维护社会秩序的重要手段,其程序合法性与行为正当性不容忽视。这起长达四年的行政争议,不仅关乎一位车主的个人权益,也考验着行政机关的公信力与责任感。我们期待有关部门能依法公正处理,给车主一个合理的解释和解决方案,也为今后的行政执法提供一个警示,确保权力在法治的框架内运行。

来源:https://www.sohu.com/a/915049241_120141491

免责声明:本稿件内容由当事人提供发布,仅代表个人观点,与平台及媒体无关,如有侵权或不实信息可提供材料联系平台。